摂食嚥下コアから勉強会を開催しました。

2024年7月に摂食嚥下コアから勉強会を開催しました。

テーマは「経口維持加算とその詳細」に関して。

今まではリハビリ部内での嚥下に関する意識づけを目標にしていましたがPT•OT•STでのミールラウンドが浸透してきたこともあり、今年度からは施設全体の意識づけを目標に掲げています。

今回は栄養委員会で実施した他職種に向けての勉強会の資料を用いて「リハビリ部内で現在気になっている方の選出」「相談したい内容やきっかけ」を担当ごとに分かれてディスカッションをして頂きました。

様々な意見が飛び交う中、同じ食事場面でも方向性や状況により見る視点が異なることを実感しました。

これからも利用者様にとって安全な食事を継続できるように努めてまいります。

摂食嚥下&栄養コアカリキュラム勉強会の開催

8月9日に摂食嚥下&栄養コアカリキュラム勉強会を開催しました。

今回は、摂食嚥下&栄養コアチームが担当しました。

テーマは「アロン式ミールラウンドについて」という内容でした。

ミールラウンドを実施するにあたっての目標は、窒息や誤嚥性肺炎のリスクを減少するため、多職種連携の体制を整えることです。

ミールラウンドの内容や必要性を理解し、ある症例に対して在宅復帰に向けてどのようなことをしたらいいのかをグループディスカッションで話し合い、考えていきました。

理学療法士チームと作業療法士・言語聴覚士チームに分かれ、症例動画を見ながらそれぞれの職種目線から意見を出し合いました。

老健の特徴である多職種連携を意識して取り組むための練習になったと思います。

これからも多職種連携の質を高め、利用者様に満足していただけるように、日々精進して参ります。

ミールラウンドの必要性

近年、'ミールラウンド'という言葉を身近に聞くようになってきました。当施設においても今年度は栄養課と共に実施しています。

そんなミールラウンドですが、実施する意味はあるのか?

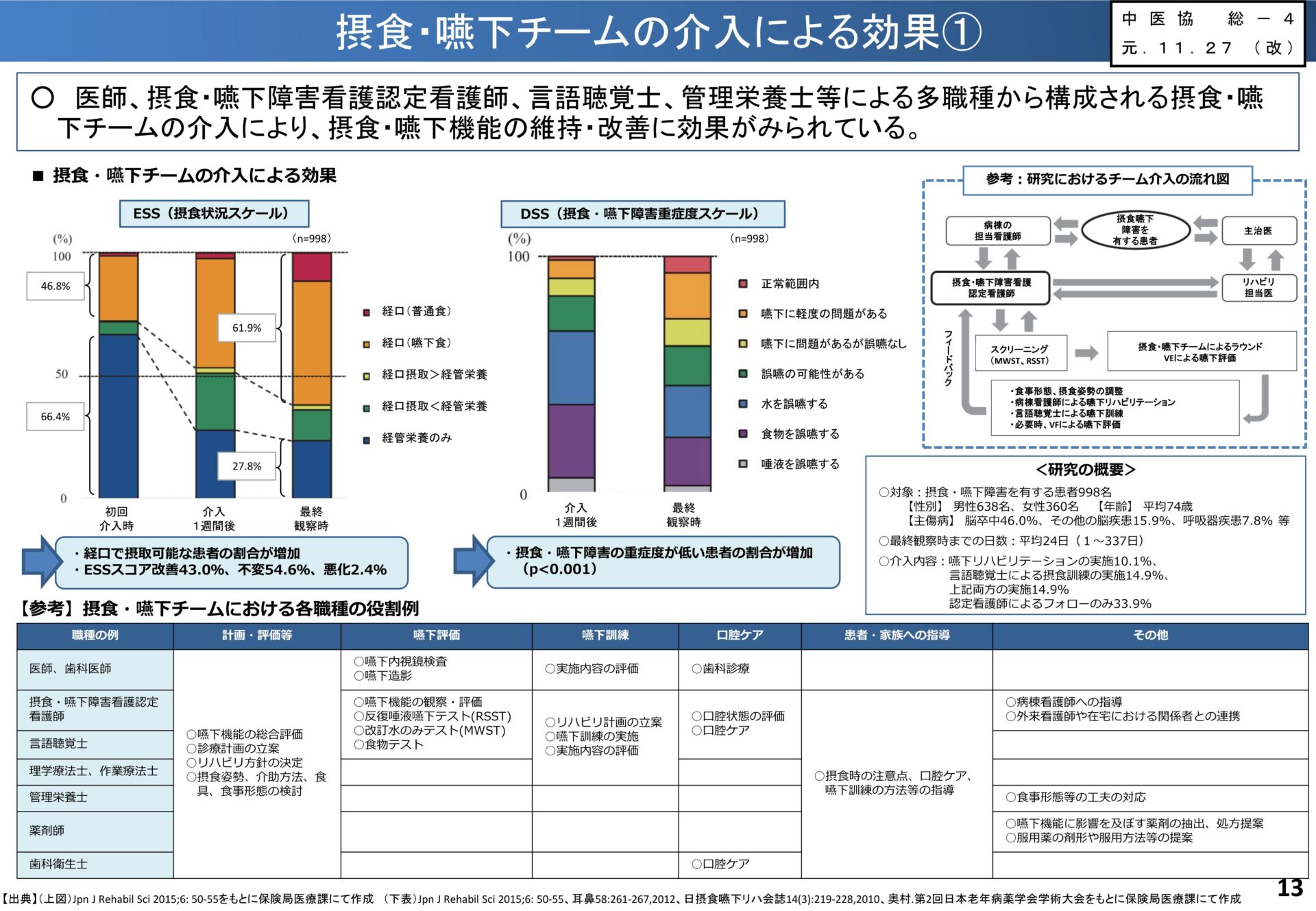

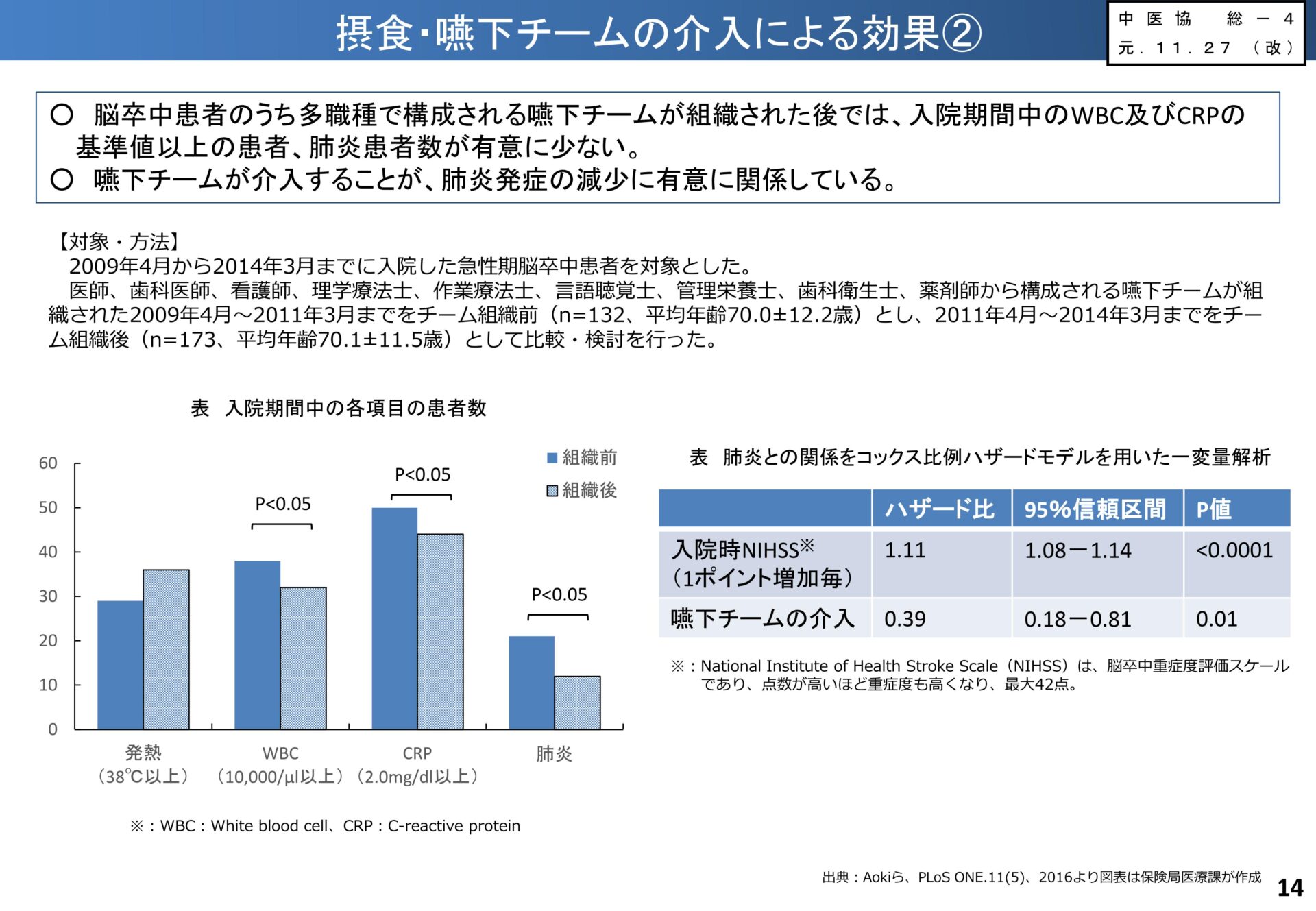

実は!多職種のチームによる介入で摂食・嚥下機能の改善に効果が見られているんです!

ラウンドの中で食形態の変更や食具、姿勢などの話し合いを行うため、連携がとりやすいのは利点と言えます。

日々利用者様へ親身に関わっている職員との連携の場となり、それがきっかけで肺炎リスクも抑える事ができるなら実施する意味は非常に高いと思います。

来年度もコアの皆さん、委員会の皆さん頑張って下さい♪

今後もコア・委員会が中心となり多職種による取り組みを続けてまいります。

(1)(2)(3)参考文献:中央社会保険医療協議会. "中央社会保険医療協議会 総会(第497回) 議事次第". 厚生労働省. 2021.11.17. https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00120.html

コアカリ研修会 11月

R4年11月のコアカリ研修は摂食嚥下コアです。

今年度いくつか参加してきた研修会の内容で良さげなものをリハビリ内容の幅を広げる意味も込めて実施していました。

実際に食べ飲みしながらの体験もあり楽しそうですね♪

姿勢や食形態について多様な感想が言われており、ミールラウンドについても質問が挙がるなど充実した時間となっていました。

コアの皆さんお疲れ様です♪

※体験中は、喋らずマスクやフェイスシールドにて対応しています。

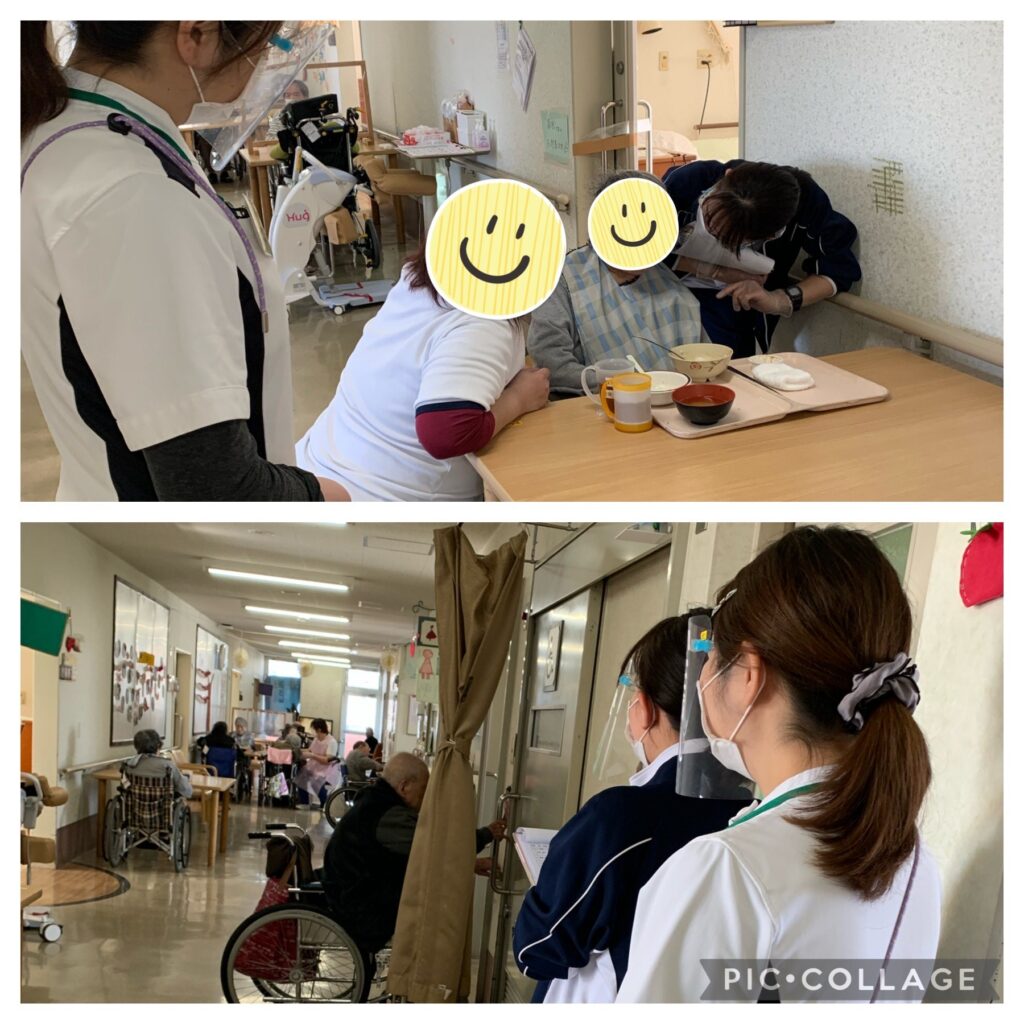

ミールラウンド

「摂食・嚥下&栄養」コアカリキュラムチームの活動の一環として、ミールラウンドを行いました。

リハビリスタッフがメインになっており、PT、OT、STの 3職種でラウンドしています。

そこに介助のフロアスタッフ、栄養士も集まり現状を観察している所ですね。

写真の方は来所されてからずっとフロア、リハでも悩んでいる入所者様です。

この撮影の数日前に2回目のVEが行われており再度シーティングを行なって食べていただきました。

VEを元にしたこのシーティングに関しても賛否両論ありなかなか悩みましたが、様子を見ることになりました。

恐らくこの先も悩みは尽きませんね。

これからも改善に向けて頑張っていきます!

多職種での食事場面への介入

利用者様が安楽に食事摂取できるよう、医師・看護師・管理栄養士・言語聴覚士・作業療法士・

理学療法士・介護士等の多職種が専門知識を出し合って食事場面に介入を行っています。

画像の利用者様は車椅子のポジショニングだけでは不十分であったため

机の高さを変え、食事開始10分後の姿勢を比較しました。

机の高さ一つででここまで変わるのだと環境設定の大切さを感じさせられました。

VE検査

当施設にて、今年度から歯科医師の方々と協力して「VE検査」というものを行なっています。

(対象者様・ご家族様には事前に検査の目的や方法などを説明し、許可を頂いてます。)

食事中にムセる、飲み込みが悪いなど、嚥下状態に問題がありそうな方に対して

小さな内視鏡を鼻から挿入し、嚥下状態を直接確認します。

検査結果より、食形態の変更や食事時のポジショニング等を検討します。

医師・言語聴覚士・介護士・管理栄養士・看護師・理学療法士・作業療法士など

多職種で1人の利用者様に対して様々な意見交換や調整が行われるためとても勉強になります。

今後も一人でも多くの利用者様の誤嚥性肺炎や窒息リスクを減らし、

快適にお食事を楽しんで頂けるよう努めていきたいと思っております。

体組成に関する研修会を実施

インボディジャパン(株)様より、体成分分析装置インボディ、いわゆる体組成に関する研修会をして頂きました。

なかなか目で見えないところではありますが、リハビリをする上で非常に重要な支援であると考えています。

今後もこのような知見を深め、発信して参ります。

リハビリテーション栄養に取り組もう

-各業者様によるリハ栄養と栄養補助食品について-

2019年12月11日

クリニコ様、ネスレ日本様、明治様にご依頼し、各3社様で販売している栄養補助食品の説明とリハ栄養に関する研修会をして頂きました。

その後、試飲をしながら各商品の特性を掴むことも出来、大変有意義な時間を過ごすことができました。

このように、私たちはリハビリテーション栄養にも力を入れて参ります。